Contents

モノを捨てない循環型のサステナブルサービス

日本にはかつて、ご近所同士で物々交換をする “シェア”の文化があった。今でも地域によっては、その文化が生きている。

仲の良いご近所さんから畑で多くとれたトマトやキュウリなどの野菜をいただくと、趣味で焼いた自家製のパンやケーキ、お漬物などでお返しする。余分なものを廃棄するのではなく、お互いに豊富にあるものを分かち合って助け合う、温かい文化だ。

その助け合いの文化が、「シェアリングエコノミー」というさまざまなコトやモノをシェアする新しい経済の動きとして急拡大している。インターネットを通じてサービスを提供する人と利用する人がつながることで生まれた“現代版の物々交換”である。

日本では、Airbnb やメルカリ、Uber Eats などが代表的だが、ライフスタイル業界も例外ではなく、モノを捨てない循環型のサービスが目立ってきた。

今回MMD TIMESは、以前取材を行った「久保裕丈氏が推進するCLASの循環型サブスクビジネス」で紹介した、株式会社クラスで循環型のモノづくりを行う、早川泰 (ハヤカワ タイ) 氏に話を伺った。

同社は、家具・家電の利用や交換が行えるサブスクリプションサービスを提供する企業だ。

サブスクリプションとは 定額料金を支払い利用するコンテンツやサービスのこと。商品を「所有」ではなく、一定期間「利用」するビジネスモデル(以下、会話文では「サブスク」とも表記)。

「家具をシェアする」という考えに基づき、循環型の暮らしの体験サービスに組み込まれた、今までの小売りにない発想で生み出される商品とはどんなものなのか。そして、どのような開発経路をたどって作られるのだろうか。「モノづくり」を通じてどのような価値を提供しているのか、その裏側を探る。

株式会社クラス https://clas.style/ 家具・家電の利用・交換が行えるサブスクリプションサービスCLAS (クラス) を運営。個人・法人向けに変化に応じた“最適空間”を提供。必要な時に必要な商品をレンタル、不要になったら返却することで、より自由で手軽に家具・家電の導入が可能。循環型でサステナブルなモノを捨てない社会づくりの実現を目指す。

小売り経験を活かした新たなサービス構築

会社について教えてください

− 早川氏コメント:「家具家電のサブスクリプションサービス」を個人と法人向けに展開しています。

好きなタイミングで好きな家具を借りられて、不要になったらすぐに返却できるプラットフォームを構築して、消費者が物に縛られない自由な暮らしを実現するお手伝いができればと考えています。

現在個人の会員数は約17万人(2022年2月末時点)。法人についてはオフィス向け家具・什器や個室型フォンブース、不動産会社のモデルルームなどに展開しています。

早川氏の仕事内容について伺えますか?

− 早川氏コメント:個人向けのBtoC事業であるEC運営チームのGM (ジェネラルマネージャー) として、MD・マーケティング・CS・品質管理・クリエイティブの5つのチームを管理しつつ、DtoCとしてPB商品の開発を兼任しています。

具体的には、「お客さまに何を、いつ、どのようにお届けするか」を設計するために、市場のデータ収集からブランド構築、商品調達・在庫管理・発注、そしてお客さま対応までを一気通貫でみているんです。

今までにないサブスクリプションサービスとして、「家具を所有せずに暮らす」という新しいライフスタイルを提案するための仕組みづくりから考える必要があるため、とてもやりがいのある仕事ですね。

とても幅広い職務内容ですが、現職に至った経緯は?

− 早川氏コメント:CLASには2021年に入社したのでまだ日が浅いですが、元々20年以上前から家具デザインに携わっていました。デザイン事務所勤務から、自身の起業、大手企業勤務と、さまざまな形で家具と関わっています。

そんななか、同社代表の久保と話す機会がありました。彼のやりたいことや課題を聞いているうちに、今まで漠然と抱えていた大量生産・大量廃棄の解決へのアプローチの仕方に興味がわいたのと同時に、自分が経験した商品作りやブランド構築の知見が、この会社で発揮できるんじゃないかと思ったのがきっかけです。

CLASの循環型サービスとは

小売りとサブスクリプションの大きな違いは?

− 早川氏コメント:「一つの商品を借りてもらい、使い終わって返却した後に、また違う商品を借りるまで」を考えてサービスを作るところでしょうか。

多くの小売りは「消費者に商品を買ってもらうまで」がメインの収益モデルですよね。消費者が小売りではなく、CLASに求めていることは、「モノを捨てない社会に貢献したい」という意識から発生した、所有せずに不要になったら返せる家具のサービスだと考えています。

そもそも私たちは、ユーザーペインの解消を目的としています。既に使っている家具を引っ越しで捨てなければならない、買ってみたけど部屋に合わなかったなど、消費者の困りごとを見付けて、それを解決できる方法を常に探っているんです。

ユーザーペインの解決方法

消費者の声をどう吸い上げている?

− 早川氏コメント:CSチームへの問い合わせ内容の分析や、サービスを利用してくれた消費者に直接アンケートや電話で、気に入ったポイントや改善してほしいことなどのヒアリングを行うこともあります。

例えば、取扱説明書って家具が不要になった時には失くしていたりしませんか? 実際、解体の仕方が分からないというお問い合わせが多いんです。

それを解決すべく、PB商品では説明書がなくても直感で組み立て・解体ができるシンプルなデザインにしたり、組み立て方の動画を商品ページに掲載するなどの工夫をしています。

− 早川氏コメント:商品開発時から消費者に寄り添った商品・サービスを心掛けることで、最終的にお問い合わせ件数が減り、作業効率も向上するんですよ。

サブスクに求められるCLASの商品開発

CLASならではの商品特性は?

− 早川氏コメント:いろいろな方に何度も使ってもらって、循環させられるPB商品の開発を進めています。

可能な限りネジ・ボルトの種類や部品数も減らして、共通で使用できるパーツを増やすことで、組み立て方も管理方法もシンプルにしているんです。

たとえば、新商品となるベッドフレームを見てください。「CIRCLE (=循環) 」というシリーズに追加したアイテムなのですが、ネジ・ボルトを一切使用しておらず、力の弱い方でも組み立てられる簡単な構造を開発しました。もちろん、シンプルでありながら強度も申し分ありません。

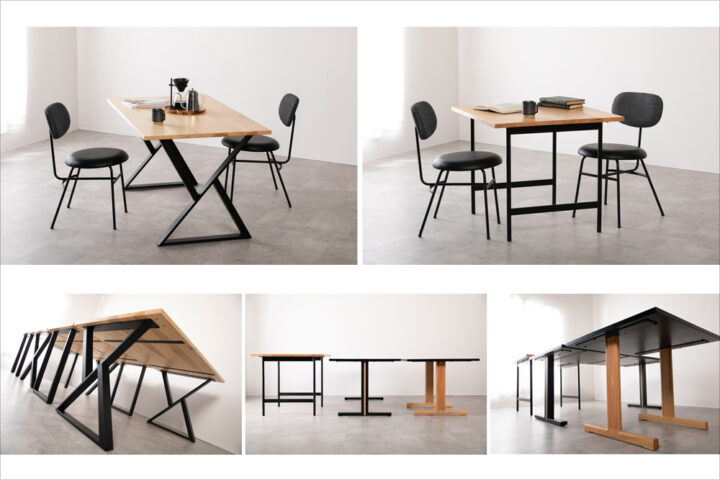

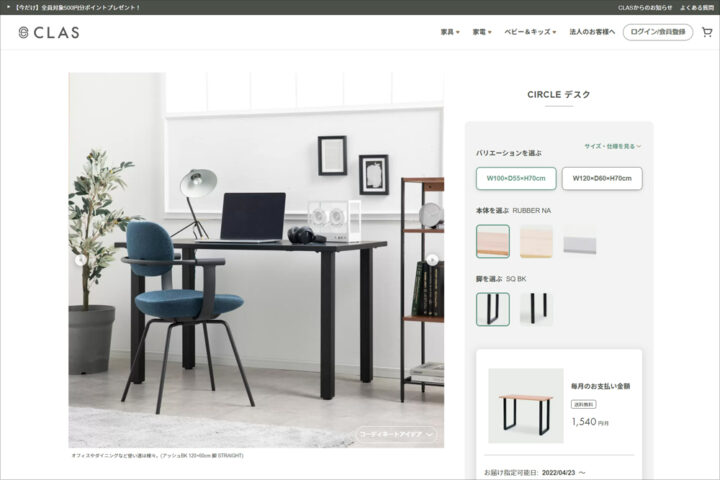

− 早川氏コメント:また同じシリーズのダイニングテーブルは、統一された規格の天板、脚、ボルトを使用し、汎用性の高い商品開発を実現できました。

これにより、消費者にも天板や脚のデザイン、色などの組み合わせを選ぶ楽しさを体験してもらえますし、循環させていくうちにリペアでは補えない箇所が出てきても、そのパーツ以外は使い続けられる仕組みです。

天板もリペアしやすい無垢材と、それを黒塗装した2種類があります。将来的に無垢材が傷んでしまったときは、黒塗装してアップサイクルできるようにしたんです。

リペアについて教えてください

− 早川氏コメント:CLASではリペアチームと連携して、リペア前提のモノづくりをしています。返却されてきた家具を自社でリペアして新品同様にし、また貸し出すというサブスクならではの商品サイクルでは、リペアチームは重要なポジションです。

− 早川氏コメント:現在クリーニングと、木材のリペアは需要が多いので自社で行っています。商品を一定のクオリティに保つ職人であり、循環しやすい商品開発のための改善ポイントを見付けるきっかけをくれるのもリペアチームなんですよ。

循環していく商品の秘訣

おすすめの商品は?

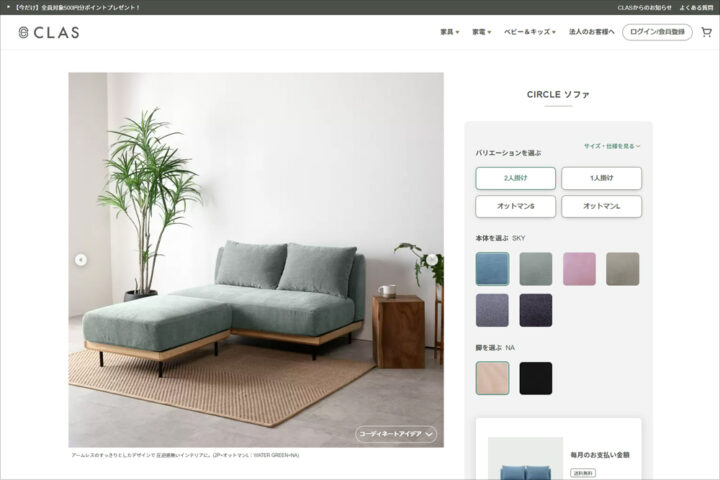

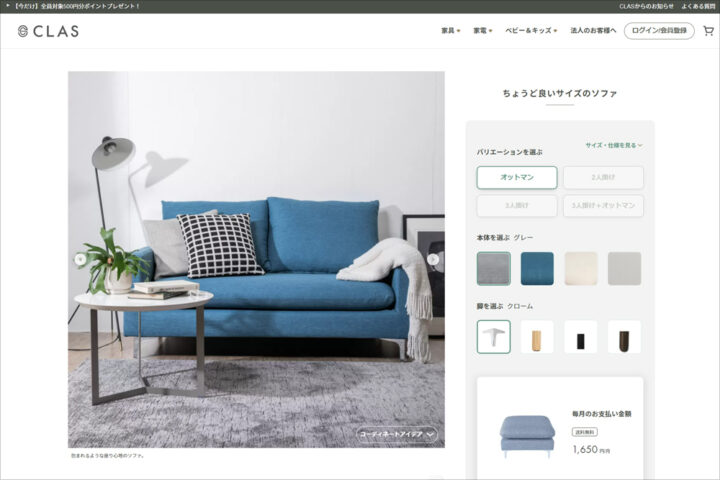

− 早川氏コメント:「CIRCLE」シリーズのソファが人気です。このシリーズのデザイン特長は、シンプルであること。そして、どんな人にも好みの形が見つかるよう組み合わせの選択肢が多様で、フレキシブルに使えるんです。

このシリーズは、先ほどご紹介した新作のベッドフレームに加えて、ソファ、オットマン、サイドテーブル、ダイニングテーブル、デスク、マットレスを展開しています。脚や天板があるものは、すべて色や形を自由に組み合わせることができるんですよ。

− 早川氏コメント:ソファはアームのないシンプルなデザインなので、オットマンの位置によって、2人掛けから3人掛けソファにしたり、足をゆったり投げ出したり、暮らし方や気分、シーンに応じて、組み合わせが楽しめます。

また、丈夫で質の良い生地を使っているので、循環型にも適していますね。他にも同シリーズのデスクも引き続き堅調です。

お客さまのリモートワーク生活が始まって「とりあえず」揃えていたけれど、今の働き方が定着してきて、デスク周りへのこだわりが強くなったのかもしれません。

− 早川氏コメント:定番商品としては、創業初期から今もなお人気継続中の「ちょうど良いサイズのソファ」があります。シンプルなデザインと価格帯がマッチしたのか、3年間順調に循環しています。

こちらは今年リニューアルをすべく、今後もより長く使ってもらうために、中のクッション材を今以上に丈夫なものに変える予定です。

所有しない未来の暮らしのカタチ

CLASをどのように生活に取り入れてほしい?

− 早川氏コメント:まずはどんどん試して、皆さんに暮らしを楽しんでもらいたいと考えています。そして、買うものと借りるものを上手く使い分けてほしいです。

私たちは借りるだけが全てと言っているわけではありません。長く使うことが分かっているなら買った方が良いかもしれませんし、将来的に不要になる可能性が高いなら初期の段階でサブスクを検討しても良いんじゃないでしょうか。サブスクならではの家具の楽しみ方もおすすめですね。

CLASでは通常の小売りでは売れにくい特徴的な色や素材が人気なんです。長く使うことを考えると無難な色を選びがちですが、半年だけなら真っ赤なソファにもチャレンジしやすいですよね? こんな風に、引っ越しのタイミングに期間限定で思い切って変えてみるのも、楽しみ方の一つではないでしょうか。

また、初めて一人暮らしをするところからサービスを利用してもらって、就職、同棲、結婚、出産などのライフステージの変化とともにCLASの使い方を変えていってほしいと考えています。

サブスクリプションのある生活の未来をどう思い描いている?

− 早川氏コメント:開発した商品が、20年後も循環する社会になったら素敵ですよね。一人の人が長く使ってもいいし、いろいろな人の暮らしをめぐって長く使われていく。

そんな所有しない軽やかな暮らしが当たり前のようになる「文化」を創りたいと思っています。

インタビューにお答えいただき、ありがとうございました。

モノづくりから価値づくりへの転換

「シェアリングエコノミー」という概念は、2016年頃から日本でも普及し始め、コロナ禍においては社会や経済が大きく変化し、シェアリングエコノミーの成長にも大きな影響を及ぼした。

インバウンド需要が多い民泊や、接触対面型のスキルシェアに対してはマイナスの影響が大きく、オンラインで完結するサービスや外出回避につながる食事宅配等はプラスの影響となり、主にインテリアを中心としたライフスタイル業界での拡大にもつながったのではないだろうか。

情報通信総合研究所によると、シェアリングエコノミーの国内市場規模は2020年度の2兆円から、2030年度で14兆円を超える見通しと発表されている (出典:2021年シェアリングエコノミー調査報告書・データ集) 。さらに2030年度の予測をカテゴリ別に見ると、「スキル」や「移動」を抜き、「モノ」だけで3兆円を越える予想だ。

今回取材したモノを通じて体験サービスの価値を提供するCLASのように、新たなビジネスモデルにチャンスを見出せるかどうかが各企業の今後の成長へのカギとなる。

過剰供給が問題視されるなか、いままでと同様に「商品をどう売るか」ではなく、自社の商品を通じて人口減少、サステナビリティ、個人の多様な生き方・働き方の後押しと、さまざまな日本社会の課題をどう解決していけるのかを、今こそ考えてみてほしい。

「モノづくり」から「価値づくり」への移行である。

ライフスタイル業界だからこそ、これからの人々の暮らしにどんな新しい提案ができるか、他業種より身近に捉え、深く考察できるのではないだろうか。

各企業やブランドが「暮らしの価値づくり」を行う上で、どんな役割が果たせるのかが問われるフェーズに来たと感じる。