Contents

店舗を持たない傘店

昨今ライフスタイル業界でも、ブランドのオーセンティシティが問われている。商品、店舗体験、さらにはエンドユーザーとの関係性においてもオーセンティックなもの、すなわち本物、正統、正直なものに価値が見いだされるようになってきたのだ。

だが、そのオーセンティシティに共感しファンになってくれるユーザーを増やすためには一体何が必要だろうか。

今回 MMD TIMESは一点ずつオーダーメイドで傘をつくる「イイダ傘店」代表の飯田 純久 (イイダ ヨシヒサ) 氏に取材を行った。

オーダーしてからユーザーの手元に届くまで半年待ちという生産リードタイムにも関わらず、「一生ものの傘をイイダ傘店で」と望むファンは後を絶たない。

飯田氏が語ってくれた設立時から変わらず持ち続けるモノづくりへのこだわりから、エンドユーザーとの関係性など、いかにしてオーセンティックなブランドを築き上げてきたのかを考察してみたい。

イイダ傘店 http://iida-kasaten.jp/ 作家 飯田純久が運営する個人オーダーの傘ブランド。 日傘・雨傘を生地から制作し、一本ずつ手作りする。 店舗は持たず、受注会で全国を巡回。 傘のほかにもテキスタイルデザインから発展させた布モノ紙モノも制作している。

ユーザーに寄り添った購買体験の提供

イイダ傘店について教えてください

− 飯田氏コメント:傘を生地からデザインし一本一本手作りする、店舗を持たない傘屋です。

年に2回、3月と9月にオーダー会をして、受注販売を行っています。テキスタイル、傘骨、手元、それぞれお客様によって選ぶものが異なるので、世界にひとつだけの”一点モノ”の傘が出来上がるんです。

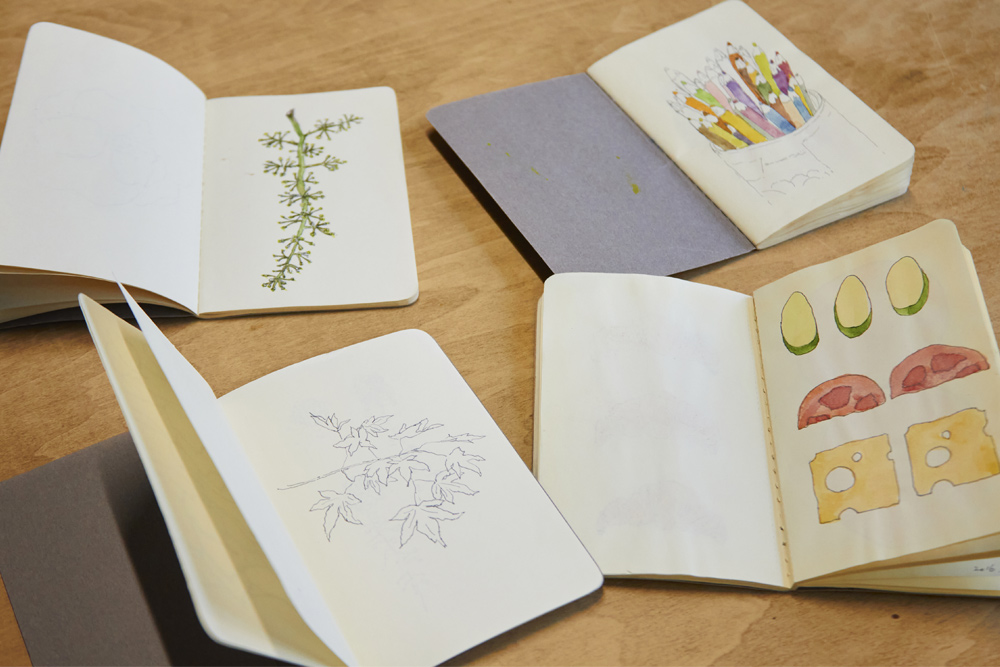

− 飯田氏コメント:テキスタイルは、まず僕が柄出しのスケッチをするところから作ります。

日常のなんてことのない風景や目にしたものをグラフィック的な視点で見た時に、きれいだな、面白いなって感じる瞬間があって、そういった記憶をいつも持っているポケットサイズのスケッチブックに描き留めることを習慣にしていて、それがアイディア帳になったりもします。

僕自身としてはお客様に受け入れられるかなと不安に思うデザインでも、逆にオーダーが多かったりするので、そこは予想できなくて面白いところです。

受注会はどのように行っているのでしょうか?

− 飯田氏コメント:1回の受注会で大体5型、色柄含めて15~20色程度の新作を発表していて、それを元にお客様のお好みで各パーツをカスタマイズしてオーダーしていただきます。

傘1本平均で3万円ほどの上代と、決して安いものではないので、時にはお客様と一緒に組み合わせを悩んで決めることもあります。

− 飯田氏コメント:基本的には過去に発表した柄のオーダーは受けず、新作の柄でのオーダーになります。シーズンごとにテキスタイルが変わっていくので、購入の有無に関わらず、毎年どんな柄が登場するのか楽しみにしてくれている方も多いです。

納品までの期間は長いのですが、「出来上がるまでの期間を楽しみに待っている」と言っていただけることも多く、そのお客様の顔を想像しながらひとつひとつ大切に作っています。

個人オーダーを始めた原点

一点モノにこだわる理由を教えてもらえますか?

− 飯田氏コメント:今でこそ「オーダーメイドのブランド」のように言われていますが、最初はそこにこだわりがあった訳ではなく、ただお金がなかっただけなんです。

在庫の持ち方も分からなかったので、サンプルだけ置いて欲しい人がいたら作るというリスクのないやり方で始めました。

当時は受注会でお客様とデザインを一緒に決めて傘の制作をして、自分で直接お届けまでしていたのですが、出来上がった傘を広げて喜んでもらえる瞬間がとても嬉しかったんですよね。

それが個人のお客様からのオーダーを続けたいという想いの原点だと思います。

売上を考えると、店舗を持ったり卸をして販路を拡大する方がいいのかも知れません。

でも、誰が使うか分からない100本の傘を作るより、顔が見えるお客様の為にひとつひとつ作る気持ちを大切にしたいので、たとえこの先売上規模が変わってもこのやり方は続けていきたいというのが理想にあります。

モノづくりで大切にしていることはなんでしょうか?

− 飯田氏コメント:大量生産・大量廃棄される傘がある一方で、僕たちは長く大切に使っていただける傘を作る努力をしています。

お客様も、世界にひとつの自分だけの傘を長く大切に使いたいと言ってくれる方も多いので、展示会時に壊れた傘を修理する為に手持ちしてきてくれる方もいるんです。

修理をして長く使えるものを作るということは、一見次の購入に繋がりにくいように見えるかもしれません。

でもその一本をきっかけにもう一本欲しいと思ってくれる人がいるだけではなく、その方たちからの口コミでお客様が増えることもあるんです。

モノづくりをビジネスとしていく上で長く使っていくものを作り続けていくことは、実は作り手にとっても、買う側にとっても、そして環境にとっても目指すべきところなのではないでしょうか。

− 飯田氏コメント:また生産工程においても、余った生地などもどこかで再利用できるように全て保管しています。

今ではSDGsが浸透して廃棄や環境問題が注目されるようになってきましたが、僕たちにとっては元々持っていた考え方なんです。

まだ使えるものをすぐ捨てるなんてもったいなくて出来ないですよね?そういうスタンスで皆が仕事をしていけたら環境が良くなることに繋がるのではないでしょうか。

日本のモノづくりの新たな行く先

日本のこれからの職人やモノづくりをどのように見ていますか?

− 飯田氏コメント:どの業界でも、職人の後継者問題が悲観的に捉えられていた10年前と比較すると、世代交代や全く違う業界から参入する若者も増えて、部分的にだとは思いますが、少しづつ新陳代謝がされてきていると感じています。

作り手も買い手も、趣向や販路が多様化し、今や個人の作家でもCtoCで売買が成り立つ時代ですよね。色々な人が作りたいものを作って、各々のやり方で発表していくのが当然の世の中になっていくと思います。

また、業界にもよるのでしょうが、下請けだけが弱い時代ではなくなってきたのではないでしょうか。

少なくとも僕の周りでは、こだわって作るが故に作り手の想いに共感してくれる販売先にだけ卸したいと考えている工場や職人も増えています。

新たな生活様式で人々の暮らしも変化しているのと同様に、売買においても新たなフェーズに入っているのでしょうね。

今後チャレンジしたいことがあればお聞かせください。

− 飯田氏コメント:「いかに自分の理想の状態を続けていけるか」がチャレンジだと捉えています。

このコロナ禍でEC需要が増えている中、今後更に伸びることは予測できるし、そこに飛び込むのもひとつのチャレンジでしょう。

ただ、傘をオーダーで作ることに期待してくれるお客様がいる限り、今のスタンスを貫き通すのも「チャレンジ」だと思うんです。

それを目標にした上で、今はしばらくオンラインでの活動も交えて選択出来ればと考えています。

10年後も今と変わらない手法でイイダ傘店が続けていられたら、そのチャレンジが成功したんだなと思って、優しく見守っていただきたいですね。

次回の受注会は、2021年3.4月に「令和三年春 イイダ傘店雨傘・日傘受注会」を開催予定です。

コロナ禍ということもあり、東京展は初めてオンライン受注会に切り替えて行おうと思っていますが、いつも対面でお話しているような身近な感覚やオンラインだからこそ出来る見せ方でお伝えできればと思っています。また新しいお客様との出会いも楽しみにしています。

令和三年春 イイダ傘店雨傘・日傘受注会 3/12-3/24 オンライン受注会 3/16-3/22 京都会場 3/26-3/29 神戸会場 4/9-4/13 福岡会場 詳細はイイダ傘店ホームページをご覧ください。 http://iida-kasaten.jp/

インタビューにお答え頂き、ありがとうございました。

これからのユーザーにとっての価値

この20年エンドユーザーの消費行動が「モノ (商品) 」「コト (体験) 」「ヒト (関係性) 」「トキ (時間・場所) 」と転換されて行く中、そこに新たな生活様式という暮らしの変化が加わり、人々の価値観は日々大きく進化し続けている。

オンラインの進化で情報量やEC消費が増えるにつれ、どの商品が本当にいいものなのかの見極めが難しくなってきているのではないだろうか。

欧米では昔からブランドの歴史や商品のストーリーを重視する傾向にあり、EC消費が活発な中国では「性悪説」前提で安全性を確かめないと購入しないユーザーも多い。

そんな中、日本のユーザーはようやくメディアが「良い」と打ち出す商品をそのまま受け入れるだけではなく、そこに疑問を持ったり、SNSや口コミ等をうまく利用して自分で判断するように変化してきた。

本物か? 伝統を継ぐ歴史があるものなのか? ユーザーと正直に向き合うブランドなのか?

モノ・コト・ヒト・トキに加え、まさにオーセンティシティが問われる時代なのではないだろうか。

イイダ傘店にはまさに今のユーザーが求めているオーセンティシティがある。

一点一点手作りの商品、受注会という新作を発表するエンターテイメント空間での体験、オーダーメイドだからこそのユーザーとの密な関係性、そしてその時その場所での展示会でないと買えない希少性。

そのすべてに作り手である飯田氏の顔が見える、という安心感がある。

イイダ傘店の「お客様の顔が見える仕事がしたい」というこだわりには、エンドユーザーにとっての価値にも繋がっているのではないだろうか。

今後DtoC、BtoCという新たな商流が拡大していく中で、「オーセンティックであること」は必要な要素のひとつとなっていくことは確かだろう。

MMD TIMES は今後もこの新たな商流の中で活躍していくブランドを取材していきたい。