Contents

新しいビジネスを生み出す根幹とは?

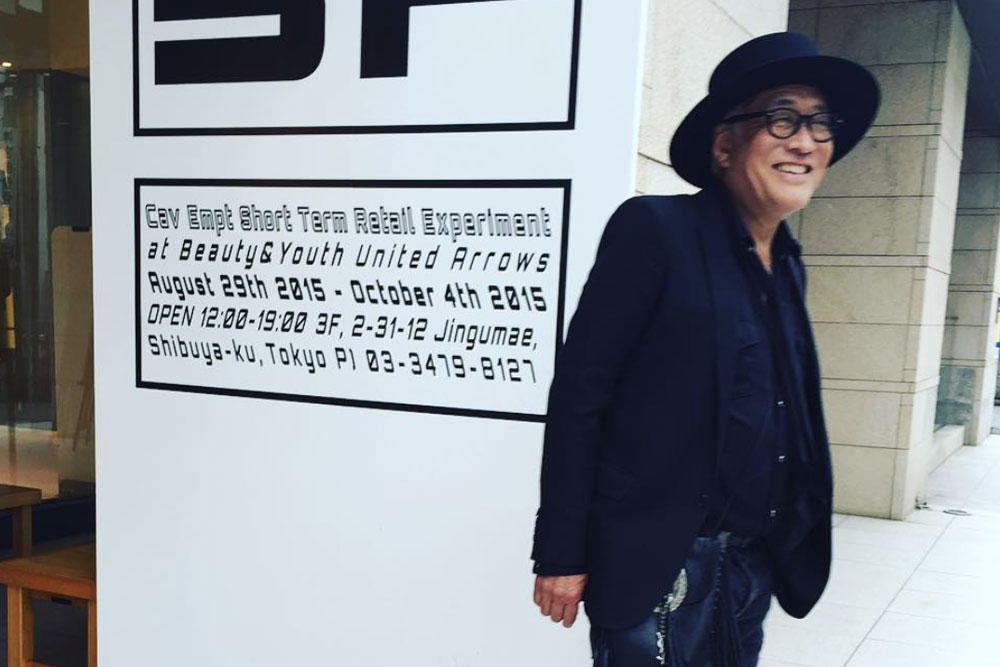

伝説のスタイリストと称されるファッションディレクターでTOOLS代表の近藤昌氏をご存知だろうか。

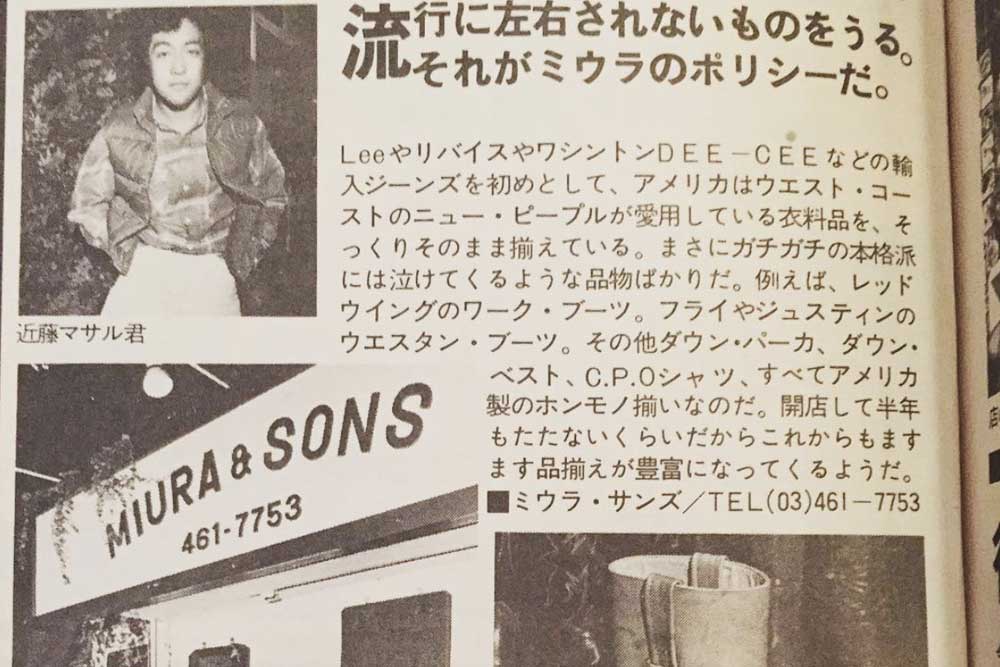

近藤氏は、日本初のセレクトショップSHIPSの立ち上げや日本初のTOOLS Barをオープンさせるなど、“新しいこと”を世に生み出し、ファッションをはじめ、様々な日本カルチャーを牽引し続けている。

今回MMD TIMESは、近藤氏が「なぜ、人が思いつかないような新しいことを生み出せるのか?」に焦点をあて、取材を行った。そして、その答えは、近藤氏の生い立ちや思想、近年の活動の中に存在していると感じた。

近藤氏の根幹には、いったい何があるのだろうか?

[近藤 昌 Masaru Kondo] スタイリスト&ファッションディレクター 1956年東京生まれ。小学校時代から芸能学校に通って歌と踊りをマスターし、子役として舞台、映画、TVドラマに出演。14歳でジャニーズ事務所に所属しタレントとして活躍した後、舞台をファッション界に移し、1978年、日本初のセレクトショップSHIPSの立ち上げに参加する。ハワイ大学に留学し、帰国後、雑誌『POPEYE』にモデル兼スタイリストとして参加。以降、スタイリングの仕事を中心に行い、1985年に企画制作会社TOOLSを興し、西麻布にTOOLS Barをオープンさせる。現在は日本を代表するトップアスリート、ミュージシャン、アーティスト、俳優のファッションディレクションを手がけ、衣食住に関わる幅広いショッププロデュース、イベント企画やブランディングを行う。 http://www.toolsjapan.com/

トップアスリートやトップモデルなど、世界に通じる才能を発揮する人々の歩み・生い立ちが特徴的であるように、近藤昌氏の歩みも、とても“稀有”である。

これまでの歩みの中で、洋服を好きになったきっかけや、スタイリストになるターニングポイント、トレンドの変化、そして今のセレクトショップに抱く思いについて詳しく伺った。

近藤氏の話から、メーカー・セレクトショップともに活かせるだろう「これからのビジネスの考え方」を感じてほしい。

感性の基盤をつくった、世代を超えた人間関係

洋服を好きになったきっかけについて聞かせてください。

− 近藤氏コメント:父親が時流をつかむ感度が鋭くファッションにも詳しかったため、幼少期から新宿の伊勢丹や銀座の「SAYEGUSA(サヱグサ)」へ子供服を選びに行っており、そのような日常の中で自然と洋服が好きになっていきました。

洋服好きに拍車がかかったのは、芸能活動をしている時です。ジャニーズ時代の兄貴分がすごくおしゃれで、その人から色々な洋服を教わりました。

グループ・サウンズ全盛期の当時、「Mademoiselle NONNON(マドモアゼルノンノン)」が出した、ボーダーのチビTにベルベットのパンツを合わせたスタイルがとてもおしゃれで、そこの服を買い始めたのも服を好きになったきっかけのひとつです。

− 近藤氏コメント: また、芸能活動で多くの先輩方と接する中で、服がかっこいいのではなく「内面からにじみ出るその人らしさが表現されたファッション」がかっこいいスタイリングであるという気づきを得ました。

芸能界は縦社会ですので、礼儀や食事作法、女性に対する対応などに厳しいところです。その中で、内面を磨くことにより、見た目のかっこよさに繋がっていくんだと思います。

新しいスタイリングの芯には “天の邪鬼な性分”

どのような経緯でスタイリストになったのでしょうか?

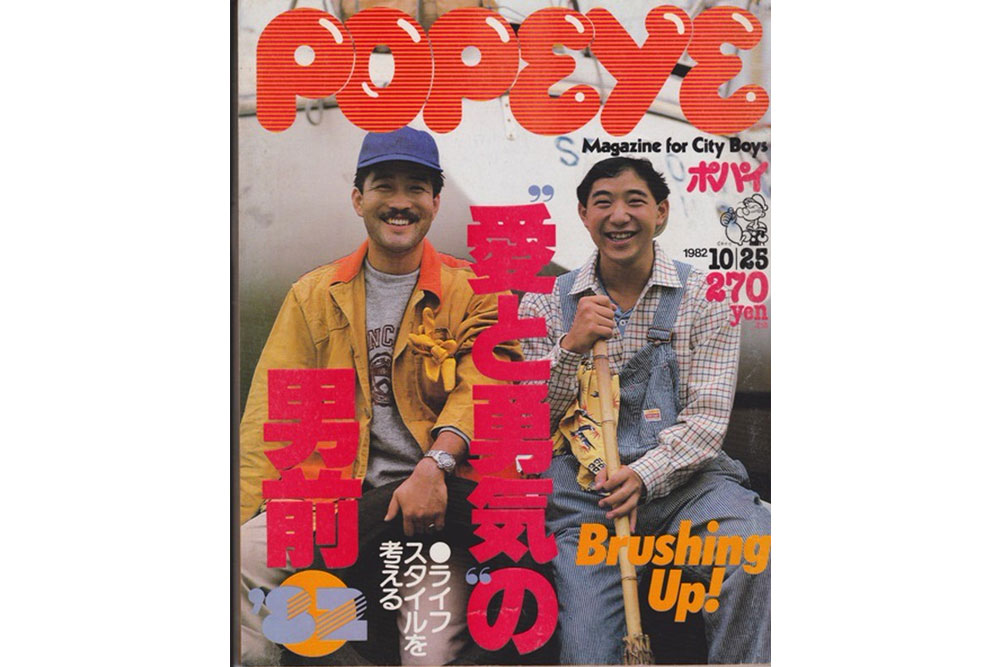

− 近藤氏コメント:芸能界を引退しハワイ大学へ留学したのですが、その時に雑誌『POPEYE』からモデルをやらないかと声をかけられたのがきっかけです。

自分自身が表に出て活動するよりも、一歩下がって裏で支える働き方のほうが自分に合っていると感じていたので、雑誌『POPEYE』ではモデル兼スタイリストとして参加することにしたんです。

− 近藤氏コメント:元来私は「人と逆に行きたい」と思っている天の邪鬼な性分なので、『POPEYE』では“人がやっていないことってなんだ?人とは違うことってなんだ?”と常に考え、ネタ探しから原稿の執筆、スタイリング、モデルと幅広く活動していました。

その天の邪鬼精神から作り上げたコーディネートが評価されるようになり、徐々にモデルではなくスタイリストにシフトしていき、今の活動に至ります。

一般的にはファッションをコーディネートする人を「スタイリスト」と表現されることが多いですが、例えば対象が文化でも、人でも、どんなものであっても、スタイリングすること全てが「スタイリスト」の仕事だと私は思っています。

“無駄なこと”や“回り道”こそ、ビジネスに活きる

スタイリストとして、大切にしていることを教えてください。

− 近藤氏コメント:すべてが大切なことですね。無駄なことは、何ひとつないと考えています。今の人は、スピードを求められる時代ということもあり、様々な場面で無駄を省きたがる傾向にあります。しかし、私からしたら「時短こそが、逆に無駄」ではないかと思ってしまいます。

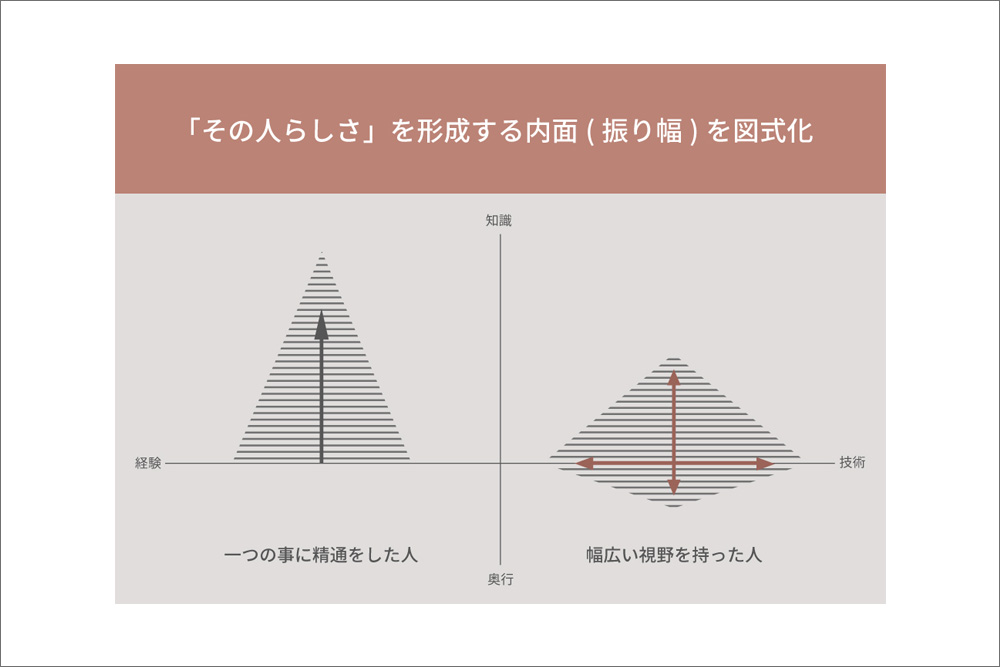

人は、様々な経験や体験をすることで、その人らしい内面が形成されます。その形成された内面をピラミッドの形に例えると、無駄を省きひとつのことだけを追求していくことでピラミッドの先端の細い部分だけが長く伸びていき、ペラペラになっていくのではないでしょうか。

つまり、一見“ひとつのことにすごく精通している”かのように見えても、細く伸びた先端から少しでも話がそれると、全然話についていけないような振り幅の狭い人になってしまいます。

− 近藤氏コメント: しかし、趣味でキャンプに行く人や海に行く人、映画でもアートでも、何かしらの内面に深みを増す物事を持っている人は、上へ伸びるピラミッドだけではなく、地べたから下に向かっても広がるピラミッドを作ることができます。

そうなると、自分の専門分野だけでなく、多くの知識や技術を身につけることができ、広い視野を持って友人やビジネスパートナーとの関係を築けるのではないでしょうか。

多くの知識や技術が自然と身についていくきっかけになる

いかに無駄を学ぶか?が、とても大切なことなのですね。

− 近藤氏コメント: 私は、スタイリストとして多くの人のスタイリングを担当してきましたが、会話をするにも雑学の教養が必要でした。一人一人にその人らしさがありますので、その内側から滲み出てくる人柄に合うファッションをスタイリングするためには、私自身も振り幅を持って“その人らしさ”を理解しなければ表現できません。

「他人を理解できる振り幅、物事を奥深く考えられる振り幅」を持つことは、スタイリストに限らず、すべての人に言えると思うんです。

アメリカでは、オンシーズンに野球をしてオフシーズンにはラグビーをするなど、寄り道が当たり前で、むしろ“いいこと”とされています。一直線に向かうのではなく、逆に行って回って帰ってくるくらいの“無駄なこと”や“回り道”こそ、ぜひ積極的にやって欲しいですね。

等身大の自分でいられるファッションブランドALMOST(オルモスト)

“無駄なこと”や“回り道”によって、振り幅・深みを増し続けるスタイリスト近藤昌氏の集大成が「ALMOST(オルモスト)」だ。

趣味であるサーフィンを通じての閃きや、スタイリストとして関わってきた人との繋がりにより実現した“心地よく上質でありながら、等身大の自分でいられる”ファッションブランドである。

[ALMOST] 「ALMOST(オルモスト)」は、一つの価値観や物事にとらわれず、自分が心地よいと思えば様々な価値観を受け入れるCross-Senseの持ち主のためのファッションブランド。 カッコよさとは、最新の服や流行の服を追いかけるのではなく、ライフスタイルから湧き出てくるリアルなスタイルで、等身大の自分を表現することである。 「ALMOST(オルモスト)」は、そのスタイルメイクをサポートする。

「ALMOST(オルモスト)」は、卸しを一切せず受注会のみで販売をするという方法を取っている。近藤氏自ら受注会場となる店舗(アパレルセレクトショップ)へ洋服を持参し、注文数のみ生産をするそうだ。

工場が小ロットでも生産をしてくれる背景には、近藤氏とのこれまでの信頼関係がある。これまでのスタイリストとしての人と人との繋がりが、全くロスがでない仕組みのビジネスを実現させているのである。

スタイリスト近藤昌氏から見た、今のセレクトショップ

スタイリストという視点から今のセレクトショップはどのように感じていますか?

− 近藤氏コメント: 表面的なカッコよさに偏ってしまい、うまくいっていないお店もあるという印象を持っています。

ファッション業界でも言えることですが、あまり深く考えずに表面的なカッコよさだけで洋服を作ってしまい、売れ行きが良くない時、売れ行きが良くないから、もっと値段を安くしたい。

値段を安くするために、たくさん生産しなければならない、しかし売れずに多くの在庫が残ってしまう、、、というような悪循環になってしまうのは、モノづくりの本来の役割ではありません。

多く売れて喜ばれるものなら、たくさん作ってもいいかもしれませんが、そうでないならばシステムを見直す必要があるのではないでしょうか。

「表面的なカッコよさ」だけではない、他の魅力が必要ということですね?

− 近藤氏コメント:ひとつの事にとらわれず、柔軟な考えで“振り幅”があるお店にしてみたら面白いかもしれません。例えば、自転車が好きならばお店に自転車を置いてもいいだろうし、カフェが好きならば、併設してもいいだろうし、インテリアや雑貨だけでなく「なにかと、なにかと、なにか」を組み合わせてみて、そのお店らしい“振り幅”を出すのもいいのではないでしょうか。

その振り幅の中に、人間性や、優しさが垣間見られたら、スタッフもお客様も居心地が良く、楽しいと感じるのだと思います。

− 近藤氏コメント: また、在庫がどうとか、今週はこれを売りたいとか、お店側には色々と事情があると思いますが、お客様との会話やお勧めするものはマニュアルではなく、しっかりと相手のことを考えて提案をすることが大切です。

お店の商品と全然関係のない話をしたっていいと思うんですよ。例えば、美容室ではヘアスタイルとは関係のない話をお客様としますよね。会話をすることでお客様の背景が見え、自ずとお客様に似合うものや必要としているものがわかってくるんです。これは、セレクトショップでも同じことが言えるはずです。

店側のトップダウンでの発信ではなく、お店のスタッフが自ら考え、積極的に発言し商品やサービスを提案していく方が、お店が活性化し、売り上げも伸びていくのではないでしょうか。

インタビューにお答え頂き、ありがとうございました。

これからのビジネスは、どうあるべきか?

サスティナブルな考え方や、フェアトレードである事がこれからのビジネスには重要であると近藤氏は言う。近年では、MMD TIMESでも幾度となく論及しているように、様々な業界でサスティナブルな行動が増えているが、日本ではその活動の幅は広いとは言えないのが現状だ。

先進国では、深刻な社会問題のひとつに“フードロス”がある。フードロスとは、 本来食べることができたはずの食品が、販売ロスや食べ残しにより廃棄されることで、日本では年間推計約621万トンものフードロスが発生していると言われている。

海外でのフードロスへの取り組み 海外では、レストランなどの外食産業で食べきれなかった食品を容器に入れて持ち帰ることを推奨していたり、賞味期限間近や売れ残りなどの通常廃棄されてしまう食材を回収して格安で販売したり、食品を廃棄することに罰則を設けるなど、フードロスへの取り組みが積極的に行われている。また、オーストラリアでは、フードロスによって廃棄される予定の食品を使って無料で食べ物を提供するレストランも存在する。 メルボルンにある寄付式レストラン“Lentil as Anything” https://www.lentilasanything.com/

海外の先進国では、フードロスを少しでも無くすため、この問題に対して様々な取り組みが行われている。

日本は食品の自給率が低く、その多くを海外からの輸入などに頼る一方で、フードロスへの取り組みが他の先進国に比べて遅れており、まだまだ十分でないと言わざるをえない。

近藤氏は今、日本でもっとフードロスへの取り組みを広げる活動を視野に入れているそうだ。

トレンドだけでない、自分らしさを求める層へのアプローチ

メーカーやセレクトショップにおいても、サスティナブルであることやフェアトレードであることは、今後さらに重要になってくるだろう。

選ぶモノの背景や意味を考えて購買する「自分らしい暮らし方にこだわりを持つ人」が増えている今、表面的なかっこよさは通じない。

表面を取り繕っただけのモノ、自分のことしか考えられていないモノ、そんなモノはどんどん淘汰されていくのではないだろうか。

近藤氏は「トレンドに左右されないこと。自分の心地よいと思うココロに従うこと。」が今後のトレンドだと言う。

一昔前は、中身から滲み出るものを表現するのがファッションの当たり前だったが、昨今では、似合わない服でも“トレンド”だからと着る人が多くいる。しかし、先に述べたようにこれからはモノの背景や意味を考えて購買する「自分らしい暮らし方にこだわりを持つ人」が増え、ふたたび“個性を楽しむ時代”になるのではないだろうか。

自分“らしさ”とは、つまり振り幅である。振り幅があるということは、物事を深く考えることのできる人だ。自分らしさを求める層へ向けたモノが、これからのビジネスを大きく変えるかもしれない。